Материал, содержащийся в настоящей книге, читался в виде цикла лекций в Лондонском университете, под названием: «Умозрение, наблюдение и опыт на примерах истории эмбриологии».

Рассмотрению первых двух факторов уделено достаточно внимания; что касается третьего, то включение его в настоящую работу вызвало бы необходимость продолжить изложение до конца XIX в., что составит содержание предполагаемого второго тома. Экспериментальная эмбриология как подлинная наука ведет свое начало от Вильгельма Ру. Ранние химические опыты над жидкостями зародыша по существу были скорее наблюдениями, чем опытами. До Дзонди (1806) не было систематического изучения изменений, претерпеваемых жидкостями в течение процесса развития зародыша. Изоляция ланей в Хэмптон Корте заслуживает, без сомнения, названия эксперимента, так как здесь были применены «контрольные опыты». Другим выдающимся примером может служить лигатура Нука в 1691 г. Как и у Нука, эксперименты Спалланцани и Д. Т. Нидхэма привели к ошибочным выводам. Полемизируя со своим противником по вопросу о самопроизвольном зарождении и вегетативной силе, Спалланцани подверг суровой критике условия эксперимента, однако впоследствии в отношении сперматозоидов сам не понял настоящего значения опыта, строя свои выводы на основе таких же методологически ложных предпосылок.

Прогресс эмбриологии. Ограничивающие факторы

В биологии и, в частности, эмбриологии эксперимент, активное вмешательство в действия природы, последующее наблюдение результатов, полученных в данной системе, и сравнение их с системами, в которых подобное вмешательство не имело места, есть типичный продукт XIX в. В самом деле, только теперь мы стали осознавать статистические и прочие трудности, связанные с полным приложением экспериментального метода к живым организмам, и те многочисленные препятствия, которые мешают соблюдению правила, согласно которому в каждое данное время может быть изменена только одна переменная. Однако это не может служить основанием для упреков прежним эмбриологам. Знакомство с формой неизбежно должно предшествовать знакомству с изменением формы и факторами, его обусловливающими, и вот в продолжение последних 70 лет появляются «нормальные таблицы», или таблицы морфологических рисунков, иллюстрирующие нормальное развитие; эти таблицы представляют существенную основу для экспериментальных исследований.

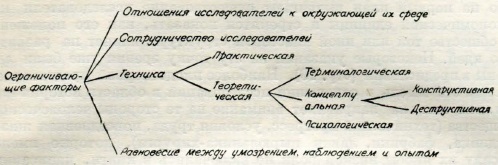

Возможно, что лучший способ учесть все факторы, определившие ход истории эмбриологии, это — сосредоточить внимание на том, что может быть названо, согласно терминологии общей физиологии, «ограничивающими факторами» прогресса. Следовательно, мы можем рассматривать прогресс эмбриологии как функцию цепи факторов, одно из звеньев которой может в тот или иной момент действовать слабее остальных и тем самым ослабить скорость целого.

Из этих «ограничивающих факторов» в первую очередь должно быть упомянуто (хотя я не хочу предрешать здесь их относительного значения) отношение исследователей к окружающей среде. Взгляд Карлейла на историю науки как на последовательный ряд непостижимых гениев, по своей доброй воле одаряющих человечество знаниями, в настоящее время оставлен как миф. Научный работник неизбежно является сыном своей эпохи и наследником идей многих поколений. Но изучение окружающей среды и обусловливающих факторов этой среды возможно с разных точек зрения. Мы уже видели, какое резкое разграничение делают историки культуры (Сигерист, Биликиевич и др.) между умственной атмосферой ренессанса, барокко, рококо, «эпохи просвещения» и т. д. Безусловно, многое можно почерпнуть из исторических исследований, сделанных под таким углом зрения, но не приходится сомневаться и в том, что это может привести к гипостазированию абстракций [Приписывание отвлеченным понятиям самостоятельного бытия. (Прим. перев.)], и как мы это видели при разборе теорий овизма и феминизма, выводы могут оказаться достаточно фантастичными. Господствующие социальные и политические идеи изучаемой эпохи имели бы, согласно этой теории, определяющее значение для научной мысли данной эпохи и явились бы факторами, ограничивающими дальнейший прогресс. Относительно утверждения, что политический абсолютизм барокко нашел свое отражение в крайнем рационализме биологии XVII в., это положение правильно. Но до какого предела имеем мы право рассуждать таким образом? Пользуясь этим методом, можно на каждом шагу допускать слишком далеко идущие аналогии и строить многочисленные необоснованные гипотезы.

Вторая основная точка зрения относительно роли окружающей исследователя среды как «ограничивающего фактора» состоит в том, что на первый план выдвигают существование исследователя как экономической единицы и стремятся показать, как его положение в обществе той или иной классовой структуры влияет на развитие его идей. Некоторые указания на эту точку зрения уже были сделаны в предисловии. Наиболее плодотворной представляется нам эта мысль в отношении исследований в области истории науки, так как она направляет внимание на те стороны человеческого общества (технический прогресс, условия труда, повседневная жизнь рудника, фабрики, лавки цирюльника-хирурга), которые именно в силу их якобы низкой роли не включались в книги, написанные в большинстве случаев представителями правящих классов или теми, кто стремился подражать знати. Так, пропасть, отделявшая философствующего биолога эллинистической эпохи от современного ему медика, который зачастую мог оказаться даже рабом, несомненно обусловливала бесплодие античной медицины, включая акушерство и гинекологию; также и в более позднюю эпоху на христианском Западе было мало побудительных причин для изучения эмбриологии до тех пор, пока процесс деторождения был предоставлен чарам и заклинаниям невежественных повивальных бабок. Однако изучение влияния экономического фактора на работу эмбриологов прошлых веков — почти всецело дело будущего.

Далее речь идет о сотрудничестве ученых. В эллинистическую эпоху такое сотрудничество было в значительной степени достигнуто: сочинения Аристотеля и Гиппократа в письменной форме быстро приобретали широкое распространение, и есть свидетельства, что они оказали благотворное влияние на развитие еврейской мысли. Однако мы должны быть здесь очень осторожными. чтобы не исказить перспективы в отношении античной культуры, так как легко преувеличить роль сотрудничества идей в древности. Отдельная идея могла считаться счастливой, если ей удавалось один раз за четверть века пройти по пути Александра от Греции до Индии. На фоне противоречивых влияний, давших начало культуре Запада, это сотрудничество, скованное огромными лингвистическими трудностями, с одной стороны, и преобладанием этических и теологических интересов над научными, — с другой, сильно ослабело. Вот почему мы имеем такое любопытное явление, что Леонардо, который далеко опередил своих современников, вынужден был зарабатывать на жизнь как конструктор военных укреплений, что Леонардо, который не имел возможности поделиться своими открытиями ни с одной живой душой, похоронил их в своих дневниках, ставших достоянием науки позднейших веков только благодаря случайности.

Одним из наиболее важных «ограничивающих факторов» мы должны признать технику, понимая под нею не только одни материальные средства исследования, но распространяя этот термин и на теоретическую методику. Роль, которую последняя сыграла в истории эмбриологии, вряд ли может быть переоценена. Так, вплоть до введения Бойлем уплотнителей, главным образом алкоголя, исследование ранних стадий эмбрионального развития было крайне несовершенно, и мы видели, как в руках Мэтр-Жана это открытие сразу подняло эмбриологию на несравненно более высокий уровень. Аналогичный факт в отношении микроскопа слишком известен, чтобы останавливаться на нем. Труды Мальпиги были поворотным моментом в эмбриологии. Здесь уместно отметить, что даже при наличии более или менее разработанной методики исследования ученые далеко не всегда пользовались ею.

Так, хотя Гарвей и мог применить в своих опытах микроскоп ранней конструкции, но он добровольно ограничивался слабыми линзами, «perspicilia», которые применял еще Риолан. Еще более разительный пример представляет собой инкубация. Практиковавшийся в Египте еще в отдаленной древности, метод этот мог бы быть использован в течение тысячелетий египетскими врачами, александрийскими биологами и арабскими учеными, но тем не менее, насколько нам известно, он ни разу не применялся в целях изучения эмбриологии. В XVIII в., когда биологи Франции и Англии преисполнились желанием применить этот метод на практике, технику инкубации пришлось с большим трудом открывать заново. Из большого числа примеров влияния материальной техники на эмбриологию отметим еще подъем науки, вызванный изобретением автоматического микротома Трелфолом и других приборов около 1860 г., и большие успехи разработанного в наш век Шпеманом метода пересадок.

Умственная техника имеет такое же важное значение, как и материальная, и прежде всего — в отношении словообразования. Мы уже неоднократно отмечали застой науки из-за отсутствия удовлетворительной терминологии. Так, в XIII в. Альберт из Кельна вследствие недостатка новых слов остался на уровне науки своей эпохи. Когда не было других средств описания связи серозной и амниотической оболочек в курином зародыше, кроме как «отверстие на левой стороне сосуда, проходящего над оболочкой справа от чего-то», точность была трудно достижима, а быстрый прогресс невозможен. В таком же точно положении находился в XVIII в. Бургав в отношении биохимической терминологии. Встретившись с таким веществом, как «жирное, слоистое желтое масло, пахнущее щелочной солью», Бургав мог описать его только этими обыденными выражениями и, за неимением средств подвергнуть его дальнейшему анализу или охарактеризовать его при посредстве точных физико-химических констант, вынужден был включить в свои схемы большое число «последних» терминов, которые вовсе не были последними.

Умственная техника как «ограничивающий фактор» в истории эмбриологии имеет более важное значение, чем терминология, так как она включает концепции самого исследователя. То, что немцы называют «Begriffsbildung», или построением понятий, соответствующих известным явлениям природы, хотя никогда и не было осознано в истории биологии, тем не менее сыграло в ней большую роль. В связи с этим уместно напомнить учение Галена о естественных способностях и вспомнить, какой огромный период времени должен был пройти, прежде чем биологи поняли, что это учение было не чем иным, как голым констатированием самих явлений. Только после того как это стало ясно, биология Постренессанса получила реальную возможность дальнейшего развития. Точно так же особой заслугой Леонардо в эмбриологии было установление им факта, что зародышей можно измерять не только в каждый данный момент, но и в последовательный ряд моментов. Таким образом, приложение концепции изменения веса и размера во времени, — концепции, которая, как показывает современная биология, при надлежащей разработке дает точные результаты, впервые было сделано Леонардо. Таким же образом Бойль первый ясно понял, что развивающийся зародыш представляет «проблему смеси» (правда, Гиппократ туманно формулировал то же еще за две тысячи лет до него). Но если зародыш образуется путем смешения, должны существовать некая определенная пропорция и некий определенный «способ смешения». И ни аристотелевские элементы (тепло, холод, влажность и сухость), ни алхимические начала (соль, сера и ртуть) не могли дать ключ для решения этой проблемы. Отсюда увлечение Бойля корпускулярной или механической гипотезой и все исторические последствия этого.

В связи с созданием этих концепций и выбором одной из них для применения, уместно отметить, что ученые прежних времен в различной мере были наделены тем качеством, которое может быть названо дерзанием мысли. Аристотель, быть может, больше всего заслуживает нашего признания за то, что он, единственный среди своих современников и предшественников, осмелился предположить, что многообразие животных форм не бесконечно и не безгранично в своих проявлениях, но старанием и разумом может быть приведено в систему. Одно это ставит его выше всех его преемников в биологии. В меньшей мере этой умственной смелостью обладал Кинелм Дигби, чьи рассуждения о развитии цыпленка поражают нас своим натуралистическим духом и уверенностью в том, что процессы развития не лежат за пределами человеческого разума и воображения. Удивительно, что Дигби, который сам очень мало или ничего не внес в нашу науку, высказывал такие суждения и что его великий современник Вильям Гарвей, которому мы обязаны столькими достижениями в эмбриологии, отчаивался понять развитие. Интересный пример подобной умственной смелости, относящийся к этому же периоду и зашедший, быть может, слишком далеко, показывают Декарт и Гассенди, построившие эмбриологию more geometrico demonstrate [Доказанную геометрическим путем. (Прим. перев.)], в которой фактам отводилось второстепенное место, а теория выдвигалась на первый план.

Однако еще недостаточно избрать верную идею, — необходимо уметь отвергать ложные. Одна из важнейших задач, которые стояли перед исследователями, начиная с самых ранних времен, заключалась в умении отличать несущественные вопросы, чтобы сохранить время для исследования серьезных. Вероятно, было неизбежно, что «псевдопроблемы», касающиеся вхождения души в эмбрион, ставились со всей серьезностью до очень поздних времен. Еще более яркий пример переоценки ничтожного вопроса дают дискуссии о том, какие части яйца служат для образования и какие для питания цыпленка. Молчаливая предпосылка была такова: раз пища в обычном смысле и плоть — различные вещи, то в курином яйце наряду с достаточным запасом пищи должна заключаться некая «предплоть», из которой может образоваться зародыш. Эта псевдопроблема исчезла из обращения только в 1651 г., после того как Гарвеем была доказана ошибочность этой предпосылки.

Изгнание этики из биологии и эмбриологии дает другой прекрасный пример. Для проведения в жизнь тезиса, что доброе и злое, благородное и неблагородное, прекрасное и безобразное, почетное и бесчестящее — термины, не имеющие биологического значения, потребовалось много столетий.

Идея добра и зла проникла в биологию в образе идеи «совершенства». В 1260 г. Альберт утверждал, что цыплята мужского пола всегда вылупляются из яиц, по форме приближающихся к шару, а цыплята женского пола — из более удлиненных яиц, так как шар — наиболее совершенное из всех геометрических тел, а самец — более совершенный из двух полов. В настоящее время мы признаем, что вопрос о превосходстве того или другого пола — праздный, так как мы изгнали этику из науки и не можем считать одну вещь более совершенной, чем другую.

Далее, описывая расположение артерий у развивающегося цыпленка, Альберт говорит: «Один из двух путей, отходящих от сердца, разветвляется на два: один из них направляется к духовной части, заключающей сердце, принося к ней пульс и очищенную кровь, из которой образуются легкие и прочие духовные части; другой проходит через диафрагму, чтобы окружить желток яйца, вокруг которого он образует печень и желудок». Это деление органов на «spiritualia» («духовные»), или расположенные выше диафрагмы, — легкие, сердце, зобная железа и т. д., и органы, лежащие ниже ее, — желудок, кишки, селезенка и т. д., проходит красной нитью через всю раннюю анатомию. Получалось так, как будто органы верхней части туловища были почтенным семейством, живущим над безвестными обитателями подвального этажа. Нам представляется абсурдом называть один орган более «духовным», чем другой, потому что мы сознаем неприменимость этических норм в биологии. Приблизительно в то же время Фома Аквинский в своей «Summa Theologica» мимоходом затрагивает вопрос о зарождении человека. «Производящая сила самки, — говорит он, — менее совершенна, чем производящая сила самца; подобно тому как в ремеслах менее способный ремесленник приготовляет материал, а более искусный мастер придает ему форму, так и производящая сила самки доставляет вещество, но активная сила самца превращает его в законченное создание». Это — чисто аристотелевская доктрина, но Фома Аквинский придает ей характерный средневековый привкус. Аристотель различал в эмбриологии форму и материю, но средневековая мысль с ее вечным исканием оценок стремилась прежде всего определить, кто из двух — самец или самка — выше, благороднее, более достоин уважения

В XVIII в. сохранился тот же строй мысли. Утверждали, что в каждой детали видимого мира можно найти какое-нибудь подтверждение основного догмата натуральной религии — веры в справедливого и всеблагого бога. Таким образом, биология была не свободна от духовных пут теологии. Между 1700 и 1850 гг. было написано множество книг, целью которых было доказать мудрость и благость бога в каждом естественном творении. Теологи брали то, что соответствовало их целям, и отбрасывали все остальное. Поучительно узнать, как Гете, глубоко склонный к теологическому толкованию явлений, реагировал на орнитологические рассказы своего секретаря Эккермана 8 октября 1827 г. Он ничего не возразил, когда Эккерман описывал ему обычаи кукушки и других птиц, но когда Эккерман рассказал ему, как он спас молодого королька около гнезда реполова и как потом этого королька кормили реполовы, Гете воскликнул: «Это одна из лучших орнитологических историй, которую мне когда-либо приходилось слышать. Чокнемся за ваше здоровье и за ваши счастливые наблюдения. Кто это слышит и не верит в бога, тому не помогут Моисей и пророки. Это то, что я называю вездесущностью божества, которое всюду изливает и внедряет частицы своей бесконечной любви». И так всегда обстояло дело с натуралистами-теологами: они с энтузиазмом приветствовали открытие моногамии у черепах или проявление родительской любви у козлов, но им нечего было сказать о биологии кривоголовок (Опасные паразитические черви из семейства свайппков (Strongylidae). (Прим. перед.)) или об эмбриональных уродствах человека. Только на заре XIX в. стало ясно, что природу нельзя делить на «возвышенную», которую можно с радостью делать всеобщим достоянием, и низкую, которую следует держать во тьме.

В заключение можно сказать, что прогресс эмбриологии как отрасли естественных наук определяется равновесием трех моментов: спекулятивного мышления, точного наблюдения и проверенного опыта. Всякое отклонение от полного равновесия явится могущественным фактором, ограничивающим прогресс. Спекулятивное мышление, в частности, проявило тенденцию легко кристаллизоваться в доктрины, которые через связь с какими-нибудь философскими или теологическими учениями оказывались более долговечными, чем они этого заслуживали. Так, аристотелевская теория образования зародыша путем свертывания менструальной крови, первоначально построенная на ложной дедукции, нашла свое воплощение в аристотелевском учении о форме и материи и, хотя она была совершенно несовместима с данными опыта, оставалась официальной доктриной в продолжение всего Средневековья в Европе и до сих пор сохранилась в Индии.

Около 1630 г. медицинская наука была настолько сильно проникнута духом рационализма, что медики, которым Гарвей демонстрировал ничего не содержавшие матки королевских ланей, предпочли верить своим книгам больше, чем тому, что они видели собственными глазами. Точно так же поступали в следующем веке, как мы это видели, сторонники теории преформации, которые, придя, подобно Бонне, к выводу о невозможности эпигенеза, признавали только те наблюдения, которые подтверждали их априорные суждения.

Теория преформации как проявление рационализма заслуживает дальнейшего рассмотрения: Догматизм, характеризующий теорию преформации в XVIII в., не оказал бы, может быть, такого рокового влияния, если бы биологи того времени были способны к более серьезной математической аргументации. Существовали весьма веские вычисления Гарвея относительно кровообращения и не менее убедительные, но, к несчастью, ошибочные данные Фрейнда относительно количества менструальной крови и веса новорожденного. Если можно было принять их, то нельзя не пожалеть о том, «что не были приняты аргументы Хартсекера против теории преформации. В 1722 г. он вычислил, что первый кролик должен был заключать в себе 10 млн. кроликов, исходя из расчета, что акт творения произошел 6000 лет назад и что кролики начинают плодиться в возрасте шести месяцев. На это Бонне возразил лишь, что всегда возможно обрушиться на воображение всей тяжестью цифр, и провозгласил теорию преформации как пример наиболее разительной победы рассудка над чувством. Лучше было бы, если бы он провозгласил ее как пример самой разительной победы воображения над рассудком.

И в самом деле, биологи XVIII в., увлеченные теорией преформации, отводили эмбриологии такое место, которое делало наблюдения излишними. Для них было вполне приемлемо ироническое изречение Бойля, что «гораздо более возвышенны и философичны рассуждения a priori, чем a posteriori». Исходя из убеждения, что в зародыше предобразованы и предопределены все особенности будущего организма, независимо от того, видимы они или невидимы, преформисты совершенно изгнали из эмбриологии наблюдения над развивающимся зародышем. Борьба вокруг идеи преформации была в биологии в сущности повторением полемики между рационалистами и эмпириками в философии. Рационалисты того времени считали, что «человеку присущи известные принципы истолкования, являющиеся не простыми обобщениями опыта, но такими, которые могут быть использованы как большая предпосылка в рассуждениях о природе. Если наблюдения не отвечали предположениям, построенным на подобных рассуждениях, их отвергали как иллюзорные. Эмпирики, с другой стороны, считали, что нет знания, оторванного от наблюдения, и что рационалистические принципы, поскольку они вообще допустимы, представляют собой обобщения опыта». Очевидно, что почти все сторонники теории преформации были рационалистами. Они считали, что разум определяет конечный итог независимо от результатов наблюдения. «Интересно, — говорит Коль в своей книге, посвященной этому периоду, — что сторонники преформации не понимали того, что если решение спорного вопроса предопределено заранее, всякое последующее обсуждение бесцельно». В этом примере, таким образом, мы имеем нарушение равновесия в сторону умозрительного рационализма.

Было бы заблуждением, между тем, считать этот взгляд характерным исключительно для XVIII в. Многочисленные примеры его влияния дает почти каждый период в истории биологии. «Мы кичимся, — говорит Коль, — тщеславной аргументативной стороной нашей работы и снисходим к более скромному, но длительному труду наблюдения». Не приходится сомневаться в том, что столь неблагоприятное для науки положение вещей является одним из проявлений того презрения к физическому труду, которое в истории цивилизации проходит через все структурно расслоенные общественные формации. Работник пера, воспитанный в классических традициях своего времени, всегда казался, вследствие своего внешнего сходства с политическим администратором, высшим существом по сравнению с эмпирическим работником, занимающимся ручным трудом в области искусств и ремесел. Традиция эта столь же стара, как и цивилизация, однако в интересах прогресса науки с ней необходимо порвать. Только когда работник физического труда и отважный теоретик объединятся в одном лице, станет возможным мощный подъем научной мысли.

С другой стороны, не подлежит сомнению, что избыток наблюдений и экспериментов также вреден для научного прогресса. Современная биология дает яркий пример этого явления. «Смесь гипотез ad hoc», — по чьему-то меткому выражению, — вот весь теоретический фон огромной и непрерывно возрастающей массы наблюдений и экспериментов. Эмбриология, в особенности теоретически, обветшала, если можно так выразиться, с тех пор как эволюционная теория потеряла свое значение метода объяснения явлений. Эмбриологи школы Бальфура считали свою задачу выполненной, если им удавалось подметить наибольшее число эволюционных аналогий в процессе эмбрионального развития животного. Вильгельм Гис, один из первых каузальных эмбриологов, успешно боролся против такого положения вещей. «Мои собственные попытки, — писал он в знаменитой статье в 1888 г., — ввести некоторые элементарные физиологические или механические объяснения в эмбриологию не встретили общего признания со стороны морфологов. Одним казалось смешным говорить об эластичности зародышевых листков, другие полагали, что подобные соображения ставят весь вопрос на голову, а один современный автор утверждал, что перед эмбриологией стоят гораздо более важные задачи, чем обсуждение вопроса о натяжении зародышевых листков и т. д., поскольку, по его мнению, всякое объяснение эмбриологических явлений неизбежно должно быть филогенетического характера». Однако строго эволюционное направление в эмбриологии не удержалось в XX в. Плохо, что мы до сих пор не имеем ничего взамен него. Экспериментальная, морфологическая, физиологическая и химическая эмбриология не что иное, как сумма фактических знаний, не связанных какой-либо объединяющей теорией, так как мы не можем пока признать такой теорией учение об осевых градиентах, теорию полей или гипотезы относительно генетической роли энзимов. Не подлежит сомнению, что современная эмбриология больше всего нуждается в достижениях математического, даже математически-логического характера. Только таким путем можно восстановить нарушенное равновесие между теорией, с одной стороны, и наблюдением и опытом, — с другой. Только так мы можем построить теоретическую эмбриологию, которая соответствовала бы по силе и широте охвата тому могучему потоку фактов, который изо дня в день обогащается современными исследованиями.

Источник: Джозеф Нидхэм. История эмбриологии. Пер. с англ. А.В. Юдиной. Гос. изд-во иностранной лит-ры. Москва. 1947