Латинское издание книги Вильяма Гарвея о зарождении животных вышло в 1651 г., английский перевод — в 1653 г. Фронтиспис латинского издания, «De Generatione Animalium», воспроизведенный на рисунке, чрезвычайно интересен. Особый смысл придает ему надпись на яйце, которое держит в руках Юпитер: «Ех ovo omnia» («Все из яйца») — концепция, которую Гарвей всегда выдвигал, но которую он никогда не облекал в своем тексте в форму категорического постулата, так что обычно приписываемое ему выражение «Omne vivum ex ovo» («Все живое из яйца») только по смыслу принадлежит ему.

Юпитер, выпускающий живые существа из яйца. Фронтиспис книги Гарвея «О зарождении животных» (1651 г.)

Гарвей писал «De Generatione Animalium» в различные периоды своей жизни, но для печати это сочинение было собрано только в 1650 г., когда Джордж Энт из Коллегии врачей убедил Гарвея выпустить его в свет. Еще в 1625 г. Гарвей изучал эмбриологические явления, как об этом свидетельствует среди других доказательств и отрывок из его книги (стр. 217, лат. изд. 1651 г.): «У нашего покойного государя, короля Карла, с тех пор как он возмужал, было обыкновение для облегчения души от тяжелых забот и для укрепления здоровья почти каждую неделю охотиться на зверей, в особенности на оленей и ланей, которых ни один государь в Европе не держал для этой цели в большем количестве как на свободе в лесах, так и в парках и вивариях. Охотились в течение трех летних месяцев на самцов, которые тогда уже были жирны и приятны на вкус, а осенью и зимой — также три месяца на самок. Тогда мне (в то время, когда у самок появляется течка, они допускают самцов, зачинают и носят в утробе зародышей) предоставлена была возможность ежедневно вскрывать их в большом числе, рассматривать все части, в особенности половые, и наблюдать, сколько угодно».

С тем же усердием Гарвей изучал зарождение яйцекладущих. Джон Обрей в своих «Кратких жизнеописаниях» («Brief Lives») говорит: «Впервые я увидел доктора Гарвея в Оксфорде в 1642 г. после Эджгилской битвы, но по своей молодости я не мог тогда войти в круг знакомых столь великого ученого. Я помню, он часто бывал в Колледже Св. Троицы (Trinity College) у некоего Джорджа Бэтхерста, который держал в своей комнате курицу, высиживающую яйца; эти яйца они ежедневно вскрывали, чтобы наблюдать способ и ход зарождения». Обрей упоминает о своей беседе с крестьянином-свиноводом, человеком мало образованным, но весьма здравомыслящим и имевшим большой практический опыт. Этот крестьянин рассказал ему, что встретил однажды доктора Гарвея и что последний беседовал с ним в продолжение двух или трех часов, и «если бы он был таким же чопорным, — добавил крестьянин, — как некоторые наши накрахмаленные церемонные доктора, он знал бы не больше их». Как показывают некоторые отрывки из его книги, Гарвей не упускал возможности усвоить все, что мог, от лесничих короля Карла. Даже сам король проявлял интерес к его занятиям. «Зародыша, — говорит Гарвей, — уже величиной с боб, вынутого из матки оленьей самки, все члены которого были сформированы (настолько, что по половым органам мы легко различали самца), я представил для рассмотрения светлейшему королю и королеве. Приятное зрелище природы! Плавал гладкий и совершенный плод в светлой, прозрачной и кристаллической жидкости (как бы в чистейшем стеклянном сосуде), по величине соответствующий голубиному яйцу и одетый собственной прозрачной оболочкой». Далее он говорит: «Мой царственный господин, врачом которого я был, и сам развлекался рассмотрением этих вещей и позволял мне докладывать о моих открытиях».

Книга Гарвея состоит из 72 экзерцитаций (этюдов) и может быть для удобства разделена на пять отделов. С № 1 по 10 он говорит об анатомии и физиологии половых органов кур и о способах образования яиц; с № 11 по 13, а также в№ 23 и 36 дает подробное рассмотрение куриного яйца, описывает его части и их значение; с № 14 по 22 описывает «зарождение зародыша в яйце курицы». Большая часть книги, а именно № 25—62, а также № 71 и 72, носит теоретический характер. В этой части книги излагаются эмбриологические теории Аристотеля, с одной стороны, и представителей школы Галена, — с другой; впротивовес тем и другим в ней выдвинуты новые воззрения на этот предмет. Наконец, № 63—70, так же как и оба приложения или «Частные рассуждения» («Particular Discourses»), посвящены эмбриогении живородящих животных, главным образом оленей и ланей.

Прежде чем дать оценку общего значения Гарвея для науки, следует остановиться на основных моментах и некоторых деталях его теорий. Гарвей, первый со времен Аристотеля, упоминает о «белом желтке». «Менаду желтком, — говорит он, — который еще находился в грозди (яичнике), и тем, который помещается в середине зрелого яйца, самое главное различие состоит в том, что первый, хотя имеет желтый цвет, но по консистенции больше походит на белок и при варке подобно белку сгущается, делается компактным, вязким и расщепляется на пластинки; желток же, находящийся по середине зрелого яйца, от варки становится ломким и обнаруживает скорее землистую консистенцию (а не плотную и клейкую, как у белка)».

Все наблюдения Гарвея над образованием яйца в яйцеводе представляют большой интерес и могут с успехом быть сопоставлены с современными исследованиями Риддля и Асмундсона в той же области, дающими химическое объяснение многим простым наблюдениям Гарвея. Разногласие Гарвея с Фабрицием по вопросу о том, образуется ли твердая скорлупа одновременно с яйцом или же последнее отвердевает в результате пребывания на воздухе, изложено непосредственно за вышеприведенной цитатой и также заслуживает внимания.

«Фабриций, мне кажется, отступил от истины, хотя и не обладал никогда такой ловкостью, чтобы иметь возможность выхватить яйцо при самом выходе и определить, мягко оно или твердо. И я с уверенностью утверждаю, что скорлупа производится внутри или в матке из материи, отложенной там же и так же, как остальные части яйца, образуется его формативной способностью, тем более, что я видел маленькое яичко, покрытое корочкой, внутри другого куриного яйца большей величины, совершенно сформированного и окруженного со всех сторон скорлупой».

Гарвей первый заметил, что белок куриного яйца неоднороден, т. е. что одна часть его гораздо более разжижена, чем весь остальной белок, и что более вязкая часть, по-видимому, заключена в тончайшую пленку, которую достаточно слегка повредить ножом, чтобы содержимое вытекло. Гарвей исправил ошибки Фабриция, Паризана и других, доказав, что халазы не являются ни семенем петуха, ни материалом, из которого образуется зародыш, и, что еще важнее, что цикатрикула представляет собой место начала развития зародыша. Он отрицал, вопреки широко распространенному в то время взгляду, что наседка дает развивающемуся яйцу что-нибудь помимо тепла: «Несомненно, что цыпленок получает форму от внутреннего принципа в яйце и зрелое яйцо ничего не получает от насиживания, кроме согревания и защиты. Также и курица ничего большего не дает выведенным цыплятам, кроме благодетельного тепла и заботы, защищающих их от холода и насилия извне и способствующих легкому добыванию пищи». Подтвердят ли будущие исследования утверждение, что наседка ничего не дает яйцу при насиживании, кроме тепла? В этом снова приходится усомниться, если правильны выводы Четтока.

В описании развития куриного зародыша, которое по сей день является одним из наиболее точных, Гарвей говорит о пятне на яйце, которое несомненно наблюдали многие более ранние исследователи, следующее: «Я думаю, однако, что никто не находил эту цикатрикулу в каждом яйце и никто не признал, что она есть начало цыпленка».

Его описание зачатка сердца, этой «прыгающей кровяной точки», или «punctum saliens», слишком известно, чтобы его здесь приводить. Гарвей думал, что амниотическая жидкость имеет «огромное значение» в развитии, «так как зародыши, пока плавают в ней, свободны от сотрясения, ушиба или других внешних насилий и ею же, кроме того, питаются».

Следовательно, в этом вопросе он не опередил взглядов, существовавших задолго до него, а именно, что амниотическая жидкость, или «колликвамент», служит для питания зародыша. «Я думаю, — говорит он далее, — что этот колликвамент и вода, в которой плавает плод, служат ему для питания, а более тонкая и чистая часть ее, почерпнутая пупочными венами, строит первородные части плода и увеличивает их; за счет остального, т. е. молока, поглощенного желудком путем сосания, там же переваренного или превращенного в хилус и притянутого силой брыжжеечных вен, молодой зародыш питается и растет». Для доказательства этого он приводит следующие аргументы: 1) зародыш производит глотательные движения, 2) кишечник зародыша «набит» экскрементами, которые вряд ли могли произойти из какого-либо иного источника. Он пришел, таким образом, к разделению амниотической жидкости на две составные части, существующие только в воображении: более чистую, «подлинную», способную непосредственно поступать в кровь, не превращаясь предварительно в хилус, и нежирную млечную часть, которая должна предварительно претерпеть ряд превращений.

«Итак, на четвертый день, — говорит Гарвей, — в яйце начинается переход от растительной к животной жизни». «Отсюда до десятого дня зародыш, наподобие животного, одушевляется чувствующей и движущей душой, при помощи которой вырастает, и после этого постепенно довершает развитие: украшается перьями и, снабженный клювом, когтями и прочим, спешит уже к выходу». Эти и другие места интересны тем, что содержат мысли, предвосхищающие теорию рекапитуляции, но в основном эту же идею мы находим еще у Аристотеля. Гарвей не внес в нее ничего оригинального. Основная ошибка Гарвея заключалась в его утверждении, что сердце не бьется до тех пор, пока в нем не появится кровь. Не подлежит сомнению, что отсутствие микроскопа или нежелание пользоваться им привело Гарвея к этой ошибке, которая сыграла роковую роль, потому что широкий вывод из нее заставил Гарвея формулировать доктрину: «Жизнь заключается в крови».

Эта доктрина не принадлежала собственно Гарвею (ср. Левит. XVII, 11 и 14; Сервет и т. д.).

Так, он утверждает: «Кровь возникает прежде, чем начинает существовать какая-либо часть тела, и она является перед всеми прочими частями плода перворожденной». По мнению Гарвея, желток играет роль молока «и поэтому потребляется последним, так как остаток его (после того как цыпленок родился и ходит с матерью) содержится в его животе». Здесь Гарвей оказывается в одном лагере с Алкмеоном и Абдергальденом. Все его соображения относительно роли желтка и белка в питании заслуживают внимания; он отмечает, например, что желток потребляется в последнюю очередь. В своем предвидении он довольно близко подошел к современному представлению о последовательности источников энергии (см. у Нидхэма, отдел 7): «Утверждение врачей, что желток есть часть яйца, более теплая и более питательная, надо понимать, по моему мнению, лишь в том смысле, что он является пищей для нас, а не в том, что он доставляет цыпленку в яйце более подходящую пищу. И это ясно из истории развития цыпленка: он потребляет раньше жидкий белок, а потом густой, как если бы он был более соответственной пищей и легче превращался в субстанцию будущего плода. И таким образом желток кажется пищей более отдаленной и поздней, чем белок, так как весь белок потребляется раньше, чем убудет заметная порция желтка». Сравнение этих простых наблюдений с нашими познаниями в области питания зародыша могут представить большой интерес (см. у Нидхэма, 1931, отдел 6).

В связи с предложенным Майнотом разграничением периодов эмбрионального роста любопытно привести здесь следующие слова Гарвея: «Уже плод движется, медленно сгибается и вытягивает голову, хотя на месте мозга ничего, кроме прозрачной воды, заключенной в пузырек, нельзя найти. Плод имеет, наконец, развитое брюхо, как у гусениц, и отличается от последних только тем, что эти черви, будучи свободными, ползают туда и сюда и ищут себе пищу в другом месте, а наш червячок, прикрепленный к месту и плавающий в собственном пастбище, получает пищу через пупочные сосуды».

Иногда Гарвей признается, что он становится в тупик перед вопросами, которые могли быть разрешены только при помощи химии, однако он не уверен, что это именно так. Так, например, он задает вопрос, почему тепло способствует развитию цыпленка из хорошего яйца, а плохое яйцо делает еще хуже. «Следует присоединить сюда, — продолжает он, — то, что я часто наблюдал. Чтобы лучше видеть плод и расположение жидкостей от 14-го дня насиживания до вылупления, я сварил целиком, до крутости, яйцо и, очистив от скорлупы и рассмотрев расположение цыпленка, я нашел, что как остаток белка, так и обе части желтка имеют одинаковую консистенцию, цвет, вкус и прочие качества, которыми обладают ненасиженные яйца, сваренные таким же образом. И вот, я много рассуждал сам с собой: почему так происходит, что бесплодные яйца, положенные под курицу, от этой лад внешней теплоты портятся, загнивают и издают дурной запах, а с яйцами плодовитыми этого не случается, но обе жидкости (хотя одновременно с ними находится цыпленок с экскрементами) остаются здоровыми и неизменными, так что, если их сварить и съесть в темноте, их нельзя отличить от насиженного вареного яйца». Гарвей никогда не останавливался перед тем, чтобы самому проделать эти опыты; так, например, в другом месте он говорит: «Яйца через два или три дня насиживания приятнее на вкус, чем ненасиженные, — как будто, вновь согретые легким теплом, они возвращают себе природу и целость свежих яиц… И желток (на 14-й день) я нашел почти таким же приятным на вкус, как свежий, только что сваренный».

Другим вопросом, в котором Гарвей исправил ошибку Фабриция, был вопрос о том, помогает ли курица цыпленку при выходе из яйца или же последний вылупляется сам, как именно и полагал Гарвей.

Об аргументах Фабриция в этом вопросе он говорит, что они «занятны и изящны, но плохо обоснованы».

В важном вопросе — преформация или эпигенез — Гарвей решительно становится на сторону последнего: «Ни одна часть будущего плода не существует в яйце актуально, но все части находятся в нем потенциально… Двояким способом одно возникает из другого как в произведениях искусства, так и природы и в особенности, по нашим наблюдениям, при порождении животных. Один способ, — когда одно возникает из другого, предсуществующего, как ложе из дерева, статуя из камня, когда именно вся материя будущего произведения уже существовала, прежде чем она получила форму или в нее была вложена какая-нибудь работа. Другой же способ, — когда материя одновременно и формируется и возникает… Так происходит при порождении животных: некоторые формируются и преобразовываются из материи, прежде сваренной и возросшей, причем все части возникают и получают различия вместе per metamorphosin (путем метаморфоза), и таким образом рождается развитое животное. У других же одна часть образуется прежде другой, а затем они за счет той же самой материи питаются, растут и формируются, т. е. они имеют — одни более ранние части, другие более поздние, которые в одно и то же время и растут и формируются… И этот способ возникновения мы называем per epigenesin (путем эпигенеза), именно постепенное возникновение одной части после другой; в сравнении с первым он есть порождение в собственном смысле слова… Более совершенные животные, имеющие кровь, возникают per epigenesin, иначе путем последовательного прибавления частей, и после рождения мужают и достигают άχμη (высшая степень, расцвет, зрелость). Животное, образующееся per epigenesin, одновременно притягивает материю, приготовляет, варит и ею же пользуется; оно вместе формируется и растет… Поэтому Фабриций постоянно искал материю цыпленка (или определенную часть яйца, из которой образуется его тело), как если бы порождение цыпленка происходило per metamorphosin или путем преобразования собранной ранее материи, и все части тела, или по крайней мере главные, сразу возникли из одной и той же материи и (как он сам говорит) становились телом». Трудно найти что-либо более ясное, чем учение Гарвея об эпигенезе.

Несколько ценных мыслей Гарвей высказал по вопросу о взаимоотношениях между ростом и дифференциацией. Термином «питание» он обозначает восполнение имеющихся уже в наличии структур, а термином «увеличение», «приращение» — процесс, который вносит что-либо новое. Процесс, ведущий к большому разнообразию формы и усложнению внешнего вида, он называет «образованием» или «формированием». «Хотя голова цыпленка и вся остальная его корпоратура (когда вначале они имеют однородную конституцию) походит на слизь (mucus) или на какой-то мягкий клей (gluten), из которых затем по порядку образуются отдельные части, однако одним и тем же воздействием одного и того же фактора они одновременно образуются и растут и, как только вырастет это похожее на клей, в нем становятся различимыми части. Именно они одновременно зарождаются, изменяются и формируются; вместе существуют и однородные и неоднородные части, и из малой однородной части выходит большой орган».

Таким образом, Гарвей был убежден в том, что процесс увеличения размеров, с одной стороны, и процесс диференциации, — с другой, протекают одновременно, хотя он не имел никакого представления об изменении относительной скорости каждого из этих процессов. В этом он идет дальше Фабриция. Фабриций полагал, что рост есть более или менее механический процесс, проистекающий из свойств первичных веществ, между тем как диференциация вносится неким более духовным и более тонким агентом. «Фабриций, — говорит Гарвей дальше, — неправильно утверждает, будто изменяющая способность (immutatrix) действует элементарными силами, именно теплом, холодом, влажностью и сухостью (как инструментами), а формативная (formatrix) действует без них, каким-то более божественным способом, т. е. выполняет свое задание при помощи рассуждения, выбора и предвидения. Если бы он глубже всмотрелся, он увидел бы, что формативная способность, так же как изменяющая, пользуется теплом, холодом, влажностью и сухостью (как инструментами), и нашел бы, что божественной силы и искусства не меньше в процессе питания и изменения, чем в формирующих операциях… Я утверждаю, что способности варить и изменять, питать и растить (которые Фабриций приписывает теплу, холоду, влажности и сухости, действующим без всякого знания) производят свои операции с таким же искусством и так же намечая цель, как и формирующая способность, которая, как он утверждал, имеет познание и предвидение будущего действия и употребления будущей части и органа».

Следовательно, хотя почти во всех отношениях Гарвей далеко опередил Фабриция, в этом вопросе он оказывается позади, так как в представлении Фабриция, по крайней мере, процесс роста происходит по схеме детерминизма, а у Гарвея это направление совершенно подавляется. «Jovis omnia plena» («все наполнено божеством»), говорит он. «Как в большом мире, так и в тельце цыпленка, и в отдельных его действиях и процессах проявляется «Digitus Dei» (перст божий) или божество природы».

Несомненно, Гарвей тяготел к витализму. В приведенном ниже отрывке он полемизирует с теми, которые, подобно Дигби, пытаются объяснить зарождение, исходя из свойств тел, а также с атомистами, вроде Хаймора. Обрей отмечает, что Гарвей «не признавал химиков и недооценивал их».

«Общая ошибка тех, кто философствует в наши дни, — говорит Гарвей, — состоит в том, что они ищут причины различия частей в различии материи, из которой эти части происходят. Врачи утверждают, что различные части тела возникают и получают питание из различной материи, кровяной или семенной, а именно: из материи более тонкой—мягкие части, например мясо; из более твердой и плотной— землистые части, например кости, и т. п. Мы же это заблуждение, теперь чрезвычайно распространенное, опровергли в другом месте. И одинаково заблуждаются те, которые все слагают из атомов, подобно Демокриту, и те, которые, подобно Эмпедоклу, — из элементов. Как будто порождение было только разделением, соединением или расположением вещей. Нельзя, конечно, отрицать, что если что-нибудь происходит из чего-нибудь, все сказанное неизбежно имеет место, но само порождение от всего этого отлично. В этом я согласен с Аристотелем, агам буду учить в дальнейшем, что из одного и того же белка (который все признают однородным, а не составленным из различных частей) образуются и получают питание отдельные части цыпленка: кости, ногти, перья, мясо и все прочее. Кроме того, те, которые, философствуя подобным образом, признают только материальную причину и выводят причины природных вещей или из элементов, самопроизвольно или случайно соединяющихся, или из различного расположения атомов, не касаются того, что составляет главную особенность в действиях природы, включая порождение и питание животных, а именно божественного производителя и божества природы, которое действует с высшим искусством, предвидением и мудростью и все производит для какой-нибудь цели или ради какого-нибудь блага. Они отказывают в почестях божественному строителю, который с таким же искусством и предвидением построил скорлупу для защиты яйца, как и все прочие части яйца из одной и той же материи и посредством одной и той же формирующей способности». Но, несмотря на то, что это его собственные теории, в предисловии у него есть следующая знаменательная фраза: «В порождении животных всякое исследование надо вести от причин, в особенности от материальной и действующей». Таким образом, формальные и финальные соображения определенно исключаются.

Конечно, в своей практической деятельности Гарвей был свободен от влияния этих понятий; по вопросу о яичной скорлупе, например, он не мог бы сказать, что «она существует для защиты зародыша» и ничего больше. Такое объяснение, как бы охотно он его ни принял, не было преградой по пути его дальнейших экспериментов и исследований.

Гарвей следует Аристотелю не только в его ценных открытиях и правильных положениях о яйце, но, к сожалению, и в его менее приемлемых положениях. Так, например, он посвящает несколько страниц обсуждению вопроса, насколько можно считать яйцо живым и есть ли душа в бесплодных яйцах, или болтунах. Его вывод сводится к тому, что такие яйца имеют только вегетативную Душу. С другой стороны, он блестяще опровергает мнение некоторых врачей, — а таких было немало, — утверждавших, что органы зародыша не функционируют в продолжение утробной жизни. «Но когда они утверждают, — говорит он в связи с этим, — что материнская кровь служит питанием плода в матке, в особенности его кровяных (как они называют) частей, что плод сначала является как бы частью матери, ее кровью питается и растет, ее духом живет в такой степени, что и сердце само не бьется и печень не кроветворит и ни одна часть плода не выполняет общественных обязанностей, но все освобождены от своих дел, то таких (врачей) уличает во лжи вскрытие. Ведь цыпленок в яйце пользуется своей собственной кровью, происшедшей из жидкостей, содержащихся внутри яйца, и сердце его, как можно видеть, бьется с самого начала, и для произведения кровяных частей или перьев он не заимствует от курицы ни крови, ни духа, как это ясно становится для тех, которые добросовестно исследуют дело».

Мы уже ознакомились с древним воззрением стоиков, что зародыш до рождения является частью матери; от этой идеи нетрудно было перейти к убеждению, что все органы зародыша не функционируют и зависят от деятельности соответствующих органов матери.

Одна из главных заслуг Гарвея в истории мысли заключается в том, что он положил конец спору, существовавшему с VI в. до н. э., о том, какая часть яйца доставляет питание и какая материю. Он понял, что это противопоставление бесцельно и не обосновано. «В яйце (как мы сказали) нет обособленной части или приготовленной материи, из которой бы формировался плод… Яйцо таково, что его жидкости служат и в качестве материала и для питания… Обе жидкости (по мере того, как цыпленок растет и требует большего количества пищи) потребляются».

Что касается самопроизвольного зарождения, Гарвей придерживался того взгляда, что даже низшие и несовершенные животные происходят из яиц. «Мы покажем, — повествует он, — как многие животные, в особенности насекомые, возникают и зарождаются от начал и семян, незаметных вследствие своих небольших размеров (как бы атомов, летающих в воздухе), которые рассеиваются и разносятся ветрами в разные стороны. Их, однако, считают возникшими самопроизвольно или из гнили, так как их семян нигде не видно». К сожалению, он не возвращался больше к этой теме, потому что, как он рассказывает об этом в другом месте, все его бумаги, хранившиеся в его доме в Лондоне, были уничтожены во время гражданской воины, и все. что было написано им о зарождении насекомых, безвозвратно погибло.

Другое заблуждение Фабриция заключается в его объяснении процесса образования костей и хряща у зародыша. По его мнению, «природа сначала протянула спинную кость с ребрами, укрепленными вокруг нее, как бы киль и начало здания, устроенное соответствующим образом, а затем возвела целое». Однако это кабинетное суждение Гарвею легко было опровергнуть простой ссылкой на наблюдения. Но путем наблюдений же он обнаружил явление, объяснить которое было труднее, а именно, что зародыш производит движения, когда у него едва намечена нервная система: «Не менее ново и неслыханно то, что плод обладает ощущением и движением до того, как построен мозг. Плод движется, сокращается и вытягивается, когда на месте мозга еще ничего не видно, кроме прозрачной воды». И вот, на основании этого парадокса можно считать, что Гарвей первый открыл миогенное сокращение. Он мог претендовать на это, так как первые биения сердца, как он сам на это указывает, наблюдаются задолго до того, как появляются нервы, идущие к сердцу. «Мы можем заключить из этого факта, — замечает он далее, — что сердце, а не мозг есть первоначало эмбриональной жизни». Далее он приводит примеры непроизвольных физиологических движений (рефлексов, как мы бы их назвали) кишечного канала и действия настойки сурьмы, которую невозможно выпить в большом количестве, так как «здесь она подвергается цензуре со стороны желудка», а затем следует рвота. Следовательно, еще за четверть века до Френсиса Глиссона Гарвей сформулировал на основе своих эмбриологических исследований взгляд, что возбудимость есть основное свойство живых тканей.

И Гарвей и Фабриций стали в тупик перед проблемой первого появления крови. «Какой деятель может изменить обе жидкости в кровь, когда печень еще не существует? Вот вопрос!» Это было сказано задолго до того, как эта проблема была разрешена Вольфом, открывшим кровяные островки в бластодерме, и даже по сию пору химизм образования гемоглобина остается одной из наименее разработанных проблем химической эмбриологии. Старые исследователи указывали на то, что желток родственен крови и может легко превращаться в нее.

Другая проблема, которую ни Гарвей, ни Фабриций не могли разрешить, это вопрос о природе воздушной камеры у тупого конца яйца. «Фабриций многословно описывает выгоды этой полости в зависимости от ее различной величины. Я же скажу вкратце: она содержит внутри себя воздух и поэтому полезна для вентиляции яйца, для перспирации цыпленка, для охлаждения, для дыхания и, наконец, для издавания звуков. Полость эта, сначала незначительная, вскоре увеличивается и, наконец, становится очень большой, соответственно требованиям указанных применений».

Что касается плаценты, Гарвей был согласен с Аранци и отрицал непосредственное соединение кровеносной системы матери и плода. «Концы пупочных сосудов, — говорит он об этом, — никоим образом не соединяются посредством анастомозов с маточными сосудами и не почерпают из них кровь, но оканчиваются и облитерируются в находящейся там слизи, откуда и получают пищу… Поэтому сосочки эти по справедливости можно назвать маточной печенью или маточными сосками, т. е. органами, назначенными для переваривания белковой пищи и приготовления ее для всасывания венами». На основании этих слов можно заключить, что Гарвей считал маточное молоко продуктом специальной секреции плаценты, поступающим к зародышу через пуповину. Природа маточного молока еще до настоящего времени мало исследована (см. Нидхэм, отд. 21). Открытие его обычно приписывают Вальтеру Нидхэму, но ряд замечаний в этой главе (Exerc. LXX) свидетельствуют о том, что это выделение было хорошо известно Гарвею. В более поздний период некоторые исследователи — Бон и Чарлтон в 1686 г., Цаккиа в 1688 г. и Франк в 1722 г. — считали маточное молоко единственным источником питания зародыша. Мерклин в 1679 г. называл его «materia albuginea, ovique albo non absimili» («белковое вещество, похожее на яичный белок»).

В вопросе о непрерывности кровообращения матери и зародыша Гарвей не согласен со Спигелиусом и формулирует это следующим образом: «Вышла недавно, — рассказывает он, — книга Адриана Спигелиуса об образовании плода, в которой он рассуждает о значении пупочных артерий и солидными аргументами доказывает, что плод не получает жизненных духов от матери через артерии; на доводы, приводимые против этого, он отвечает исчерпывающе. Но он мог бы с помощью тех же самых аргументов доказывать, что и кровь не переносится в плод из материнских вен через разветвления пупочных вен, что особенно ясно выступает на примерах куриного яйца и при кесаревом сечении».

Менее удовлетворительными отделами книги Гарвея являются «Exercitationes» LXXI и LXXII о врожденном тепле и о первородной влаге. Здесь он впадает в многословие и безудержное философствование, не давая в сущности ничего, кроме нагромождения неубедительных аргументов. На протяжении многих страниц он доказывает, что врожденное тепло — это кровь, и объясняет различие между нормальной и свернувшейся кровью, причем первая, по его мнению, находится в теле, вторая вне его. В одном месте он говорит, что процесс зарождения столь божественен и чудесен, что «лежит за пределами нашего познания и не может быть охвачен нашей мыслью или нашим пониманием». Двумя столетиями раньше Фракасторо утверждал примерно то же в связи с проблемой движения сердца. Какая ирония, что человек, труды которого пролили свет на физиологию сердца, сомневался в возможности познания законов эмбрионального развития!

Гарвей почти не затрагивает вопроса о дыхании зародыша; его немногие замечания об этом содержатся в одном из «Дополнительных рассуждений». Вопрос этот доставляет ему чрезвычайные затруднения. Однако он несомненно близок к истине, когда утверждает: «Кто прилежно займется этим вопросом и глубже проникнет в природу воздуха, тот (я думаю) легко придет к убеждению, что он дается животным не ради охлаждения и не для питания. Достоверно известно, что плод, после того как он однажды вдохнет воздух, скорее задыхается, чем когда он совсем не получал его, как если бы жар, существующий в плоде, скорее воспламенялся от воздуха, чем гасился». Если бы Гарвей развил эту мысль дальше и глубже вник в природу воздуха, он предвосхитил бы идеи Мэйо. Он говорит, что еще вернется к этому вопросу в дальнейшем, однако не делает этого.

Сущность экспериментов Гарвея над косулями и ланями становится ясной из рисунков Руэфа. Согласно теории Аристотеля, матка после оплодотворения наполнена менструальной кровью и семенем, а по теории Эпикура (разделяемой «врачами») — семенем самца и самки. Если эта свернувшаяся масса действительно существует, говорит Гарвей, то ее можно обнаружить путем вскрытия матки, что он и пытался сделать. Скоро (см. Exerc. LXVIII) не только для Гарвея, но и для короля и королевских ловчих стало очевидным, что такой свернувшейся массы не существует; результаты этих наблюдений получили новое подтверждение благодаря экспериментам отделения, произведенным по повелению короля в Хэмптон Корте.

Отчет, данный самим Гарвеем, приводим здесь дословно. «После того как я часто показывал его величеству это изменение в матке как первый признак беременности и вместе с тем указывал, что в полости матки не находится ни семени, ни зачатка, и сам король многим рассказывал об этом как об удивительной вещи, — возгорелся, наконец, спор. Сторожа и охотники приводили тот аргумент, что зачатие в этом году будет позднее, и обвиняли в этом недостаток доящей. После, однако, когда время спаривания прошло и я продолжал настаивать на том же, они постоянно утверждали, что я ошибся (а из-за меня и сам король) и что в матке необходимо должен находиться какой-нибудь зачаток, пока, убедившись собственными глазами в противном, с большим изумлением не отказались от спора. Врачи же относили к вещам невозможным зачатие, если не остается семени самца, а также тот факт, что вскоре после плодотворного совокупления в матке ничего не остается.

Чтобы эксперимент такого важного значения был яснее для потомства, его величество ради опыта отделил в начале октября около 12 ланей (так как у всех способ и время зачатия одинаковы) от всякого сообщества с самцами и держал их в стенах своего вивария в соседстве с хэмптонианскими постройками… Чтобы кто-нибудь не стал утверждать, что они, будучи заключены, удержали семя от последних случек (время течки еще не прошло), я вскрыл некоторых из них и видел, что в матках у них не было никакого семени; однако остальные от предшествовавшего совокупления (или какого-то контагия) стали беременными и произвели плод в назначенное время».

Таким образом, не оставалось ничего иного, как окончательно отбросить все старые доктрины и обратиться к гипотезе, согласно которой оплодотворение производится «бестелесным агентом» aura seminalis или своего рода «контагиозным началом».

Это был вполне логичный вывод из всех экспериментов Гарвея, и в те времена он не казался таким абсурдом, как это представляется нам сейчас, так как только незадолго до того умер Джилберт из Колчестера; к этому же времени относится начало исследований магнита различными «virtuosi» (дилетантами), и даже такие фантасмагории, как порошок «для симпатического лечения ран» сэра Джилберта Тэлбота, принимались за истинные проявления магнетизма.

Но для самого Гарвея сущность действия семени была покрыта глубоким мраком, и он откровенно признавался, что когда он подошел к этому вопросу вплотную, то «стал втупик». Некоторый свет на воззрения Гарвея в этом вопросе проливает экземпляр «De Generatione Animalium», снабженный собственноручными пометками Гарвея и составляющий (в настоящее время) собственность д-ра Пибуса, благодаря любезности которого, а также д-ра Сингера, расшифровавшего замечания, я имел возможность ознакомиться с ним.

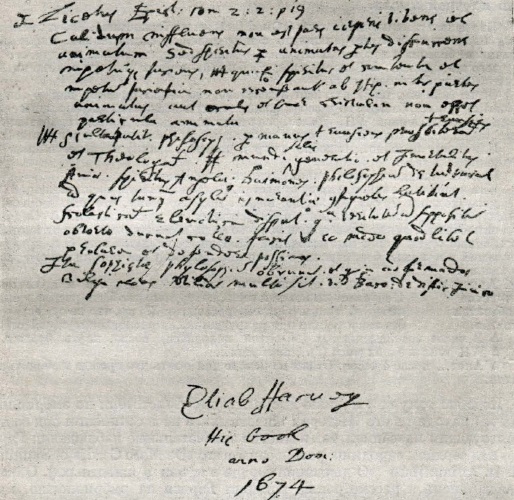

Этот экземпляр был подарен Гарвеем его брату Элиабу, имя которого на нем сохранилось по сию пору. Примечания эти написаны на вкладных листках для примечаний приблизительно в той же манере, какой Гарвей имел обыкновение пользоваться для своих знаменитых лекций в Коллегии врачей в Лондоне, и воспроизведены здесь в факсимиле.

Мы находим здесь ту же смесь латыни и английского и те же условные обозначения, как, например, WH — знак, которым Гарвей обычно выделял собственные мысли. Страница этого текста воспроизведена на рисунке.

Рукописные заметки Вильяма Гарвея

По мнению А. Хэрста (A. Hurst, The time has come. The Harveian Oration, London, 1934), странная смесь английского и латинского языков, возможно, объясняется тем, что Гарвей, изучая медицину, провел в Падуе четыре года и настолько изучил латинский язык, что писал и говорил с одинаковой легкостью на обоих языках. (Прим. перев.)

Эти замечания, за небольшим исключением, мало интересны и представляют не более как беспорядочное нагромождение аристотелевских терминов, но на одной странице он говорит о действии семени, и здесь перед нами открывается наглядная картина того, как мысль Гарвея борется с величайшими трудностями этой проблемы. Он высказывает предположение, что ключ к разгадке дают запах и чувство обоняния.

И что существует некоторая аналогия между оплодотворением и переносом инфекции. Такого же мнения в этом вопросе держался Нарди из Флоренции. Переписка между Гарвеем и Нарди, опубликованная Виллисом, приложена в конце сочинений Гарвеи, в издании Виллиса (1847, стр. 603, 610, 615). См. также об этом у Нарди, Noctes geniales (Болонья, 1655).

То, что с открытием яйца и сперматозоида эти соображения потеряли всякое значение, не обесценивает для нас этих интересных исканий научной мысли.

Что делает семя плодотворным («Quod tacit semen fecundum»). To, что делает семя плодотворным, имеет аналогию с инфекцией. Действительно, инфекция причиняет болезнь в некоторых случаях, и притом на расстоянии, и у другого… и у того же самого… А Венерическая (?) болезнь портит коитус с женщиной, в матке которой находится яд.

Он не (или еще не?) вступает в действие, но лежит спящим, как в топке (? fomite) [Fomes (род. пад. fomitis) — трут, в перен. знач. — средство к возбуждению. (Прим. перев.)]. Далее, бешенство у собак лежит спящим несколько дней по моим собственным наблюдениям WH. Далее, оспа несколько дней. Далее, генеративное семя, когда оно выходит из мужчины, лежит спящим в женщине, как в топке (?).

Или иначе подобно.., подобно свету в камне.., зрачку в глазе, в смысле движения,., в теле.

Подобно закваске, пару, запаху, гнили… по правилу.

Или подобно запаху, идущему от цветов. Подобно теплоте, воспламенению (?) Δ в меле (теплота?) оба влажного вида… Подобно тому, что есть первое… в искусство варения… принципы произрастания и размножения. Δ Спячка при зимовании… очищение водой и всякого рода обмываниями, еще от насекомых, также от их семян как источника (?). Или, если душа есть бог, присутствующий в природе, божественно то, что она приносит без органического тела по закону. Чудеса относительно издаваемых запахов и ароматов. Испускает ли каждая вещь, которая может быть расплавлена, нечто и, таким образом, рассеивает (?) то, что не существует без теплоты или при разрушении… привлекает к самой себе.

Δ В числе воспламеняемых (объектов находятся) сосна, нефть, бумага…

Δ WH рука и запах мяса (?)… анатомия…

Δ Анат… после 4 часов. Отдых на исходе дня опять что прежде и обонять… Гален.

Подобно тому как лучшие высказывания Аристотеля по эмбриологии мы находим в его «Истории животных», а не в сочинении под соответствующим названием, таки многие замечательные наблюдения Гарвея над сердцем зародыша разбросаны в его «De Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus» («О движении сердца и крови у животных»). Обращаясь теперь к рассмотрению влияния Гарвея на эмбриологию, мы должны признать, что в некоторых отношениях оно было реакционным.

1. Он не только не порвал с аристотелизмом, как это сделали некоторые из его предшественников, но напротив, оживил своим авторитетом эту умирающую доктрину, что неизбежно повлекло за собой кропотливую разработку бесплодных проблем.

2. Его отрицательное отношение к атомизму и к химии явилось препятствием для тесного сотрудничества между его последователями и представителями школы Гассенди — Декарта.

3. Фабриций разрабатывал виталистическую теорию диференциации, но допускал, что рост — «природное» или механическое явление. Гарвей, напротив, и рост и диференциацию понимал как проявление имманентного духа — божественного посланца.

Но эти ошибки Гарвея во много раз искупаются его заслугами.

Биликиевич указывает на эмиирические традиции английской философии, подобно рассмотренным Вентшером, помещающим Гарвея в один преемственный ряд с Роджером Бэконом, Дунсом Скоттом, Вильямом Оккэмским и Френсисом Бэконом. О знакомстве Гарвея с трудами его предшественников см. у Фрэзер-Хэрриса.

Нельзя забывать, что у него не было сложного микроскопа и что он, подобно Риолану, должен был довольствоваться «perspectives», т. е. простыми и весьма слабыми линзами.

О значении слов «perspicilli», «perspectives», «magnifying glases» применительно к оптическим линзам, которыми пользовался Гарвей, см. в книге: Meyer A., An analysis of the «De Generatione Animalium» of William Harvey. Stanford, London, 1936. (Прим. перев.)

1. Не приходится сомневаться в том, что доктрина «Omne vivum ex ovo» представляет собой шаг вперед по сравнению с предшествующими воззрениями. Гарвей своим скептицизмом в вопросе самопроизвольного зарождения почти на целое столетие опередил Реди. Важно отметить, что он пришел к идее о яйце млекопитающих в результате своих наблюдений над очень молодыми зародышами, облеченными хорионом и не превышающими размером яйца. Яйцевые фолликулы не были известны до Стенона и де-Граафа, а настоящее яйцо млекопитающих — до Бэра.

2. Он окончательно и определенно установил, что цикатрикула («рубчик») есть место, в котором начинается образование зародыша.

3. Он отрицал возможность зарождения из экскрементов и ила, утверждая, что даже черверодящие животные имеют яйца.

4. Он разобрал вопрос о метаморфозе (преформации) и эпигенезе и решительно стал на сторону последнего, во всяком случае по отношению к животным, имеющим кровь.

Помимо этих, у Гарвея есть целый ряд других достижений, может быть, менее известных, но столь же существенных.

5. Он окончательно разрушил теорию эмбриогении Аристотеля (семя—кровь) и Эпикура (семя—семя). Это, быть может, самая глубокая брешь, которую он пробил в учении перипатетиков о зарождении. Правда, несмотря на это, Зеннерт, ван-Линде и Сильвий держались древних теорий, а Киприан — последний адепт этих воззрений, защищал их в 1700 г. в научном диспуте. Отголоски этих идей в «Тристраме Шенди» Стерна, вышедшем в 1759 г., доказывают, что они еще и в эту эпоху не утратили своей популярности.

В сущности, и в послегарвеевский период можно было разделять эллинистическую доктрину об образовании зародыша из менструальной крови, если допустить, что эта кровь медленно течет по пупочным сосудам. Такова была точка зрения Джона Фрейнда в его трактате о менструации «Emmenologia» (1700—1730). Подсчитав количество крови, выделенной за 9 месяцев, он говорит: «Количество крови, которое мать может предоставить для питания своего отпрыска, выражается в 13 ф. 21/2 унц., что превышает вес новорожденного со всеми его оболочками, если их взвесить на весах, — факт, не оставляющий места сомнениям в том, что эта кровь может дать весьма пригодную пищу зародышу, ибо средний вес новорожденного составляет примерно 12 ф., — иногда он больше, а зачастую меньше».

6. Он разработал проблему роста и диференциации лучше, чем кто-либо до него, предвосхитив современные идеи.

7. Он полностью разрешил спор, тянувшийся на протяжении 2200 лет, о том, какая часть яйца служит для питания и какая для образования зародыша, указав на призрачность такого разграничения.

8. Он вскрыл ошибки своих предшественников в целом ряде отдельных вопросов, например, о природе плаценты.

9. Выдвинутая им теория дыхания плода представляла собой большой шаг вперед, хотя он не укрепил своих достижений.

10. Он утверждал, что органы плода функционируют и что плод в своих главных физиологических функциях не нуждается в помощи извне.

Но все эти монументальные достижения, как ни велики они, все же не дают полного представления об особом обаянии трудов Гарвея.

Одна из эпитафий Гарвею представляет интерес для эмбриологии. Это была надпись своеобразным латинским стилем на его памятнике, уничтоженном во время пожара 1666 г.:

Вильяму Гарвею, мужу, увековечившему себя своими трудами («памятниками»), еще этот (воздвигла)

Коллегия лондонских врачей. Кто дал крови движение и животным указал их происхождение, достоин стоять здесь вовеки как основатель и хранитель.

Интересный обзор жизни Гарвея и современной ему эпохи дал недавно Хэрингхэм.

До некоторой степени это обаяние было обусловлено его образным и ярким стилем, столь удачно воспроизведенным в английском переводе Мартина Левллина. Порицания заслуживает Виллис за его перевод, сделанный в 1847 г. тусклым, прозаическим языком. Кто читал Гарвея в издании 1653 г., никогда не забудет таких метафор, как: «Ибо ствол тела до этого подобен ялику без палубы, лишенному передних частей… »; «В яйце курицы после десятого дня сердце [зародыша] не допускает наблюдения без вскрытия…»; «Ибо, пока зародыш еще слаб, природа снабжает его более мягкой пищей, и нищей несколько более твердой, когда он станет крепче, а когда он уже совсем окрепнет и обходится без «изысканных блюд», ему предоставляется и соответствующее питание…»; «И после того я допускаю, что совершенные яйца оказываются не только частично окрашенными, но также снабженными двойным желтком…»; «Яйцо представляет собой, так сказать, внешнюю матку; в нем содержится вещество, являющееся как бы представителем и заместителем грудей».

Здесь уместно привести стихотворение, которое Левллин предпослал своему переводу книги Гарвея.

Описав борьбу, разгоревшуюся после выхода в свет «De Motu Cordis», он посвящает труду Гарвея следующие строки:

Привет сей книге! В том она права,

Что возникает все из вещества.

Впредь скажет всяк, не с верою слепца:

Кастор с Поллуксом вышли из яйца.

Возможно женщин с курами сличать:

Снести яйцо есть то же, что зачать.

Гордятся плодовитостью, хотя

Родить — лишь значит высидеть дитя.

И опыт здесь и истина сошлись,

Найди лишь путь без женщин обойтись.

Тебя венчает мысли ореол,

Твой ум один потомство произвел.

Чужд бренных благ великий человек.

Твое наследье — просвещенный век.

Необходимо отметить, что «благожелательный прием», на который надеялся Мартин Левллин, действительно имел место. Книга Гарвея была настолько глубоко продумана и основывалась на таких тщательных наблюдениях, что вызвала всего два малозначительных возражения. Янус Орхам, возражая Гарвею по поводу того, что Гарвей не нашел в матке семени, выдвинул со своей стороны предположение, что это семя улетучилось как пар; однако Раллий не замедлил разоблачить и опровергнуть аристотелевские тенденции этого оппонента. Мэтью Слейд под псевдонимом Теодора Альда выпустил в 1667 г. свою «Dissertatio Epistolica contra D. G. Harveium», которая, по его собственным словам, была «обнаружением одного или двух заблуждений в этой драгоценной книге, написанной Вильямом Гарвеем, величайшим из врачей и анатомов». Заблуждения были чисто анатомического порядка, и аб Ангелис, защищая Гарвея от нападок Слейда, утверждал, что эти ошибки вовсе не были ошибками. Рукопись сочинения Слейда, насколько мне известно, сохранилась до настоящего времени.

Влияние Гарвея на его современников сказалось весьма быстро. Штраус вскоре написал в подражание ему довольно бледную книгу о яйце птиц. Но лучшим примером этого влияния может служить то, что в 1655 г., вскоре после появления книги Гарвея, Вильям Ленглей, «почтенный сенатор и врач из Дордрехта», произвел большое количество экспериментов над развивающимся куриным яйцом. Бюффон утверждает, что Ленглей работал над этой темой еще в 1635 г., т. е. до Гарвея, но это не верно, потому что в наблюдениях Ленглея, изданных Юлиусом Шрадером в 1674 г., несколько раз упоминается более поздняя дата. Ленглей неоднократно упоминает Гарвея и, по-видимому, следует его примеру в тщательности наблюдений, о чем свидетельствуют сжатость и точность его изложения и приведенные им рисунки.

Из книги Ю. Шрадера «Observationes ot Historiae, etc.» (Амстердам, 1674 г.). Слева — фронтиспис; справа — рис. III.

Наблюдения Вильяма Ленглея, произведенные в 1655 г., были опубликованы Ю. Шрадером в 1674 г., возможно, под влиянием работ Мальпиги, о котором упоминается в предисловии. На фронтисписе изображены вылупляющиеся из яйца птицы и ребенок, а также своего рода увеличительное стекло, или perspicilium; однако в тексте Ленглея ничего не говорится о его применении. Рисунки Ленглея, которые мы здесь воспроизводим, интересны в том отношении, что они очень близки к тем рисункам, которые потребовались бы для книги Гарвея, если бы последняя была иллюстрирована.

Юлиус Шрадер включил сочинение Ленглея в сборный том, содержащий хорошо составленное извлечение из книги Гарвея о зарождении и ряд его собственных наблюдений над куриным яйцом. Книга была посвящена Мэтью Слейду и Сваммердаму. Шрадер не добавил ничего существенного к трудам Гарвея и Ленглея, однако интересно отметить, что в эту эпоху зародыш млекопитающих был более популярным объектом исследования, чем зародыш цыпленка. Из полусотни эмбриологов, живших от Гарвея до Галлера, имена Ленглея, Шрадера, Мальпиги, Мэтр-Жана и Снейпа почти исчерпывают перечень исследователей, изучавших развитие куриного яйца. Без сомнения, это новое направление в эмбриологии XVII и XVIII вв. возникло под сильным влиянием медицины и особенно акушерства.

Одним из наиболее заслуживающих внимания последователей Гарвея в Англии был Эндрью Снейп, коновал при дворе Карла II, который в 1683 г. напечатал в виде добавления к своему трактату по анатомии лошади прекрасный обзор развития цыпленка и кролика. Часто ссылаясь на Гарвея в тексте, он принимает доктрину «Ех ovo omnia» и, подобно Гарвею, понимает под яйцом млекопитающих весь бластоцист. Следуя Хаймору, он первый описал прорастание семян у растений.

Его таблица, на которой изображено эмбриональное развитие кролика, заимствована из де-Граафа без ссылки на это.

Работа Снейпа интересна тем, что иллюстрирует влияние животноводства на эмбриологию. Подобно тому как практические запросы акушерства в XVI в. вызвали появление компилятивных трудов Баутина и Шпаха, так и после распада феодальной экономики в Англии во время гражданской войны нужды скотоводов послужили толчком к работам Снейпа.

Относительно двойственного значения Снейпа в истории сравнительной анатомии см. у Смита.

Источник: Джозеф Нидхэм. История эмбриологии. Пер. с англ. А.В. Юдиной. Гос. изд-во иностранной лит-ры. Москва. 1947